|

Hangrutschungen und instabile Kraterwände

Redaktion

/ Pressemitteilung des DLR

astronews.com

26. August 2015

Das Team der NASA-Sonde Dawn hat gestern erste

Aufnahmen aus dem nur 1.470 Kilometer von der Oberfläche entfernten Orbit um den

Zwergplaneten Ceres veröffentlicht. Die Bilder zeigen zahlreiche neue Details

der eigentümlichen Landschaft, darunter einen pyramidenförmigen Berg mit

ungewöhnlichen Hangrutschungen und Krater mit instabilen Wänden.

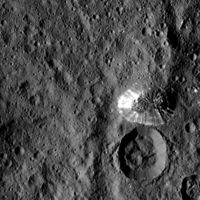

Pyramidenförmigen Berg auf Ceres zwischen

den Kratern Kirnis, Rongo und Yalode.

[Großansicht]

Der Gaue-Krater aus Ceres.

[Großansicht]

Das Innere des Urvara-Kraters auf Ceres. [Großansicht]

Bilder: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS /

DLR / IDA |

Je dichter die NASA-Sonde Dawn mit ihrer Kamera an Bord über dem

Zwergplaneten Ceres fliegt, desto rätselhafter - und somit spannender - scheint

der Himmelskörper. "Einiges, was wir sehen, haben wir so noch nirgendwo sonst im

Sonnensystem entdeckt", sagt Prof. Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft-

und Raumfahrt (DLR). "Außer auf der Erde - da gibt es ja fast alles."

Mittlerweile blickt Dawn aus nur noch 1.470 Kilometern Entfernung

auf die Oberfläche von Ceres hinunter. Die ersten, gestern veröffentlichten

Bilder aus dem so genannten HAMO-Orbit (High Altitude Mapping Orbit) zeigen eine

"Pyramide" mit ungewöhnlichen Hangrutschungen, instabile Kraterwände und

Gebirgsketten. "Über vieles können wir derzeit nur spekulieren." Woher die

hellen Streifen entlang des pyramidenförmigen Bergs stammen oder auch ob der

Boden des Zwergplaneten aus unterschiedlichem Material besteht, sind Fragen, auf

die die Planetenforscher noch Antworten suchen.

Drei Mal näher als im vorherigen Orbit und mit einer Auflösung von 140 Metern

pro Bildpunkt nimmt die Kamera bereits interessante Details auf. "Wir blicken

unter anderem von oben auf einen pyramidenförmigen, sechs Kilometer hohen Berg,

der auf einer Seite helle Streifen zeigt." Etwa zehn bis zwölf Kilometer beträgt

der Durchmesser der "Pyramide", die auf der südlichen Hemisphäre zwischen den

Kratern Kirnis, Rongo und Yalode steht: "Der Berg muss bei seiner beträchtlichen

Höhe also immens steile Hänge haben."

Dennoch liegt am Berg-Fuß kaum Geröll. In direkter Nachbarschaft liegt ein

Einschlagskrater, der bis an die Flanken des Berges reicht. "Vermutlich ist der

Berg jünger als der Krater, aber um das genau festzustellen, müssen wir auf die

Aufnahmen aus dem nächstniedrigeren Orbit warten und auf Daten des

Spektrometers, das das Material der Oberfläche bestimmen soll."

Aufnahmen des Gaue-Kraters, benannt nach einer deutschen Göttin, zeigen, dass

dieser zum Teil über einem kleineren und älteren Krater liegt. "Der Gaue-Krater

hat an einer seiner Seiten viele Materialrutschungen zum Kraterinneren hin - die

Wände sind also eher instabil", deutet Jaumann die ersten Aufnahmen aus 1.470

Kilometern Entfernung von der Oberfläche des Zwergplaneten. "Und in der Mitte

selbst gab es wahrscheinlich auch Veränderungen, denn diese scheint sehr eben zu

sein."

Vergleicht man die Krater auf dem Zwergplaneten beispielsweise mit Kratern

auf einem Gesteinskörper wie dem Mond, wird deutlich, dass die Kruste von Ceres

nicht so stabil sein kann. Eine mögliche Erklärung für die ebene Fläche im

Kraterinneren: Ehemals geschmolzenes Material könnte den Krater gefüllt haben.

"Auf jeden Fall muss dort nach der Bildung des Kraters noch einiges passiert

sein."

Auch die Detailaufnahme aus dem Inneren des Uvara-Kraters zeigen Strukturen,

die Fragen aufwerfen. Neben einer Bergkette sind feine Risse zu sehen, aber auch

erneut Rutschungen am Kraterrand. "Dort scheint das Material in großen Blöcken

abgebrochen und in Richtung Kraterinneres gerutscht zu sein." Die ungewöhnlich

glatte Ebene hat sich wohlmöglich durch die Ablagerung von feinem Material, das

vermutlich einmal geschmolzen war, gebildet. "Dies sind natürlich nur erste

Vermutungen, über die wir im Missionsteam diskutieren werden", so Jaumann.

Jeweils elf Tage benötigt die Raumsonde Dawn, um die gesamte

Oberfläche des Zwergplaneten zu erfassen und die Aufnahmen zur Erde zu senden -

insgesamt sechs Mal soll dies geschehen, bevor sie dann in zwei Monaten diesen

Orbit verlässt. Ende Oktober fliegt Dawn dann bis Ende Januar 2016 in

ihren letzten und niedrigsten Orbit, in dem sie dann in 375 Kilometern Höhe um

den Himmelskörper kreist. Während des Absinkens setzt die Raumsonde ihre

Ionentriebwerke ein, für die Kamera bedeutet dies eine zweimonatige

Arbeitspause. Nach dem Ende der Mission wird Dawn dann stabil in diesem Orbit

weiterhin um Ceres kreisen - in sicherem Abstand, so dass der Zwergplanet nicht

durch irdische Mikroben verunreinigt werden kann.

Zurzeit arbeiten die Forscher des DLR-Instituts für Planetenforschung an

einem dreidimensionalen Geländemodell des Zwergplaneten, das mit den Bilddaten

aus dem vorhergehenden Beobachtungsorbit aus 4.400 Kilometern Entfernung

erstellt wird. "Mit den Bildern aus dem aktuellen Orbit verfeinern wir dann

dieses 3D-Modell - das heißt, wir vermessen unter anderem wie hoch und wie groß

die unterschiedlichen Strukturen auf dem Zwergplaneten Ceres sind." Dann steht

die Lösung etlicher Rätsel an, hofft Jaumann: "Wir wollen unter anderem gerne

herausfinden, warum die Ebenen so flach sind oder auch wie sich die Pyramide

gebildet hat."

|

|