|

NASA entdeckt "Cousin" der Erde

von Stefan Deiters

astronews.com

24. Juli 2015

Bei weit über tausend entdeckten extrasolaren Planeten

müssen sich Astronomen schon etwas Besonderes einfallen lassen, um es mit einer

weiteren Entdeckung auf die Titelseiten der Zeitungen zu schaffen. Ein sehr

erdähnlicher Planet wäre so eine Besonderheit. Deswegen bezeichnet die NASA die

Neuentdeckung Kepler-452b auch als "Cousin" der Erde. Wirklich erdähnlich

dürfte er wohl eher nicht sein.

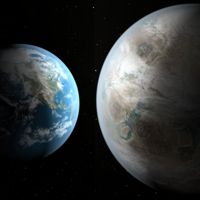

Der neu entdeckte Planet Kepler-452b (rechts)

im Vergleich zur Erde. Wie der Planet wirklich

aussieht, wissen die Astronomen allerdings nicht.

Sie kennen lediglich seinen Durchmesser.

Bild: NASA / Ames / JPL-Caltech [Großansicht] |

Astronomen, die mit den Daten des NASA-Weltraumteleskops Kepler

arbeiten, haben gestern die Entdeckung eines

weiteren Planeten bekannt gegeben, der in der sogenannten habitablen Zone um einen

sonnenähnlichen Zentralstern kreist - also in einem Abstand von seiner Sonne, in

dem die Strahlung gerade so groß ist, dass Wasser auf der Oberfläche in seiner

flüssigen Form existieren könnte. Für das Team ist dieser Fund - zusammen mit

der Entdeckung weiterer potentieller Planeten - ein wichtiger Schritt auf

dem Weg zum Aufspüren einer zweiten Erde - also eines Planeten, der unserer

Heimatwelt in praktisch allen aus der Entfernung beobachtbaren Aspekten gleicht.

Allerdings ist auch Kepler-452b, der gestern die Schlagzeilen bestimmte, keine solche "zweite Erde", wird von dem Team aber als

kleinster bislang entdeckter Planet in der habitablen Zone eines sonnenähnlichen Sterns

beschrieben.

"Am 20. Jahrestag der Entdeckung, die gezeigt hat, dass es auch Planeten um

andere Sonnen gibt, hat Kepler einen Stern mit Planet entdeckt, der

Sonne und Erde sehr ähnlich ist", so der für Wissenschaft zuständige

Administrator der NASA John Grunsfeld. "Dieses faszinierende Ergebnis bringt

uns der

Entdeckung der Erde 2.0 einen Schritt näher." 1995 wurde mit 51 Pegasi der

erste extrasolare Planet entdeckt, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist.

Wirklich ähnlich allerdings dürften sich Kepler-452b und die Erde nicht sein:

Der Durchmesser der fernen Welt ist 60 Prozent größer als der unserer

Heimatwelt, was ihn zu einer "Supererde" macht. Da man die Masse und

Zusammensetzung des Planeten nicht kennt, kann man über sein Aussehen nur

spekulieren - es könnte sich aber um einen Gesteinsplaneten handeln. Für einen Orbit um seine Sonne benötigt Kepler-452b 385 Tage, der Stern

selbst ist rund sechs Milliarden Jahre alt und damit 1,5 Milliarden Jahre älter

als die Sonne.

"Wir können uns Kepler-452b wie einen älteren und größeren Cousin der Erde

vorstellen", so Jon Jenkins vom Ames Research Center der NASA. "Es ist

faszinierend, dass sich dieser Planet sechs Milliarden Jahre lang in der habitablen

Zone seines Sterns aufgehalten hat und damit länger als die Erde. Das wäre schon

eine sehr gute Gelegenheit für die Entstehung von Leben, wenn die notwendigen

Zutaten dafür vorhanden sind."

Zur Bestätigung des Planeten, der in den Daten des Weltraumteleskops Kepler

aufgespürt wurde, führten die Astronomen zusätzliche Beobachtungen mit

verschiedenen erdgebundenen Teleskopen durch. Diese lieferten auch neue Daten

über die Größe und Helligkeit des Zentralsterns von Kepler-452b. Der Planet

befindet sich in einer Entfernung von 1.400 Lichtjahren im Sternbild Schwan.

Die gestern auch vorgestellten Planetenkandidaten im Kepler-Material erhöhen

die Zahl der potentiellen Planeten in den Daten

um weitere 521. Diese Kandidaten erfordern noch eine gründliche Nachbeobachtung,

um schließlich zu bestätigen, dass es sich bei ihnen wirklich um Planeten

handelt. Auch unter diesen neuen Planetenkandidaten befinden sich Welten, die nur wenig

größer sind als die Erde. Zwölf der neuen Kandidaten umkreisen ihre Sonne zudem in

der habitablen Zone.

Mit dem Weltraumteleskop Kepler wird mithilfe der sogenannten

Transitmethode nach Planeten gesucht: Dazu überwacht Kepler die

Helligkeit zahlreicher Sterne in einem kleinen Himmelsbereich. Wandert - aus

Keplers Perspektive - ein Planet vor seinem Stern vorüber, verdunkelt

dieser seine Sonne. Kepler registriert dadurch einen geringfügigen

Helligkeitsabfall. Ein regelmäßiger Helligkeitsabfall - entsprechend der

Umlaufperiode des Planeten - könnte also ein Hinweis auf einen Planeten sein.

Doch für leichte Schwankungen der Helligkeit eines Sterns kommen auch

noch verschiedene andere Gründe infrage, weswegen jeder potentielle Planet, der

mit Keplers Hilfe aufgespürt wird, durch sorgfältige und oft auch

langwierige Nachbeobachtungen bestätigt werden muss.

|