|

Neuer Beobachtungslauf beginnt

Redaktion

/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (AEI)

astronews.com

1. Dezember 2016

Die LIGO-Detektoren in den USA, mit denen im vergangenen

Jahr erstmals Gravitationswellen direkt nachgewiesen werden konnten, haben mit

ihrem zweiten Beobachtungslauf begonnen. Wegen der erhöhten Empfindlichkeit

erwarten die beteiligten Wissenschaftler noch deutlich mehr verdächtige Signale.

Im kommenden Jahr wird zudem auch ein italienischer Detektor mit Messungen

beginnen.

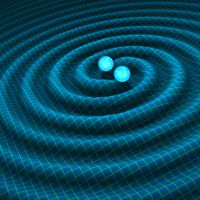

Gravitationswellen, die von zwei einander

umkreisenden Neutronensternen erzeugt werden.

Bild: R. Hurt/Caltech-JPL [Großansicht]

|

Gestern starteten die Gravitationswellen-Detektoren Advanced LIGO (aLIGO)

in den USA und GEO600 in der Nähe von Hannover offiziell ihren zweiten

Beobachtungslauf "O2". Die Empfindlichkeit von aLIGO ist dabei besser

als bei der ersten Beobachtungskampagne (O1), bei der Gravitationswellen von

zwei Paaren kollidierender Schwarzer Löcher beobachtet wurden.

Die Forschenden der LIGO Scientific Collaboration am

Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut, AEI) in

Hannover und Potsdam haben die Datenanalysewerkzeuge, die Modellierung der

Quellen und die Detektortechnologie weiter verbessert. Sie sind maßgebliche

Partner in der internationalen Kollaboration und erwarten, dass weitere Signale

in O2 nachgewiesen werden.

"Wir haben die vergangenen Monate genutzt, um uns auf den nächsten aLIGO-Beobachtungslauf

sehr gut vorzubereiten. Wir haben unsere Wellenformmodelle verbessert, unsere

Suchmethoden beschleunigt, unsere Rechenleistung erhöht und unseren eigenen

Gravitationswellendetektor empfindlicher gemacht. Mit anderen Worten: Wir sind

bereit dafür, uns wieder von der Natur überraschen zu lassen", sagen Bruce

Allen, Alessandra Buonnano und Karsten Danzmann, die dem AEI in Hannover und

Potsdam vorstehen.

Die aLIGO-Detektoren haben mit der Datenaufnahme im O2-Lauf begonnen, nachdem in

den letzten Wochen experimentelle Probeläufe durchgeführt wurden. Diese dienten

der Feinabstimmung der Messinstrumente und der Datenerfassungsprozesse. aLIGO

ist nun empfindlicher als je zuvor: die Detektoren sind in der Lage, Signale aus

einer 20 Prozent größeren Entfernung zu detektieren als im letzten O1–Lauf,

welches zu einer etwa 75 Prozent größeren Detektionsrate führen sollte. O2

dauert insgesamt sechs Monate (bis Mai 2017) und könnte zur Entdeckung von bis

zu einem halben Dutzend Signalen von Verschmelzungen binärer Schwarzer Löcher

sowie anderer Gravitationswellensignale führen. Der italienisch-französische

Detektor Advanced Virgo soll in der zweiten Hälfte von O2 ebenfalls

Daten aufnehmen.

Der GEO600-Gravitationswellendetektor bei Hannover wird zusammen mit den

Advanced LIGO-Detektoren und (in der zweiten Hälfte von O2) mit

Advanced Virgo an O2 teilnehmen. Viele wichtige Detektortechnologien wurden

bei GEO600 entwickelt und getestet, die nun in beiden LIGO-Geräten zum Einsatz

kommen und ihre bisher unerreichte Empfindlichkeit ermöglichen.

Dazu gehören Hochleistungslasersysteme und die monolithischen

Spiegelaufhängungen zur seismischen Isolierung. Das britisch-deutsche Experiment

GEO600 ist derzeit der einzige Detektor weltweit, der kontinuierlich beobachtet

und dabei nicht-klassisches (gequetschtes) Licht einsetzt, um seine

Empfindlichkeit am oberen Ende des Frequenzspektrums von Gravitationswellen

weiter zu verbessern.

In den nächsten Monaten ist eine der Hauptaufgaben bei GEO600 die

Weiterentwicklung von Verfahren zur Erzeugung und Handhabung von gequetschtem

Licht für zukünftige Detektorgenerationen, insbesondere durch die Verringerung

der optischen Verluste.

Am AEI Hannover wird ein großes Team unterschiedlicher Datenanalysten nach

verschiedenen Gravitationswellensignalen suchen: Bereits während der

Datenaufnahme sucht man in Echtzeit nach Verschmelzungen von Schwarzen Löchern

oder Neutronensternen sowie nach Gravitationswellenausbrüchen, wie sie etwa bei

Supernova-Explosionen vorkommen. An diese Echtzeit-Suchen schließen sich

komplexere und tiefergehende Analysen an.

Die Untersuchungen werden auf "Atlas" am AEI in Hannover durchgeführt, dem

weltweit größten Supercomputer für die Gravitationswellen-Datenanalyse. Atlas

stellt mehr als 40 Prozent der gesamten Rechenleistung für die LIGO

Scientific Collaboration bereit. Vor kurzem wurde Atlas um zehntausend neue

CPU-Kerne erweitert, was seine Rechenleistung etwa verdoppelt. Andere

AEI-Forscher betreiben das verteilte Rechenprojekt Einstein@Home, das nach

Gravitationswellen schnell rotierender Neutronensterne sucht. Einstein@Home wird

die O2-Daten bald nach Ende des Beobachtungslaufs analysieren.

Vor O2 haben Forschende am AEI in Potsdam die Fähigkeiten der aLIGO-Detektoren

verbessert, Parameter der Gravitationswellenquellen zu beobachten und

abzuschätzen. Für die Suche nach Verschmelzungen binärer Schwarzer Löcher haben

sie ihre Wellenformmodelle verfeinert. Dabei nutzten sie eine Synergie zwischen

numerischen und analytischen Lösungen der Einsteinschen Gleichungen der

Allgemeinen Relativitätstheorie.

Sie kalibrierten analytische Näherungslösungen (die fast augenblicklich

berechnet werden können) mit präzisen numerischen Lösungen (die auch auf

leistungsfähigen Computern sehr lange dauern). Dies ermöglicht es den

AEI-Forschern, die verfügbare Rechenleistung effektiver zu nutzen, schneller zu

suchen, mehr potenzielle Signale verschmelzender Schwarzer Löcher in O2 zu

entdecken und ihre Quellen zu bestimmen.

AEI-Forscher haben auch Simulationen von Verschmelzungen binärer Neutronensterne

und Bosonensterne durchgeführt. Bei diesen können gleichzeitig

elektromagnetische Strahlung und Gravitationswellen beobachtet werden, und sie

können für neue präzise Tests der Einsteinschen Relativitätstheorie genutzt

werden.

|