|

Die Temperatur der Venusoberfläche

Redaktion / DLR

astronews.com

18. Dezember 2006

Wissenschaftlern ist es gelungen, mit einem Spektrometer an

Bord der ESA-Raumsonde Venus Express unter der undurchsichtigen,

mächtigen Kohlendioxydatmosphäre die Temperaturen auf der Oberfläche der Venus

zu messen. Aus Infrarot-Signalen in bestimmten Wellenlängen konnte die erste

Karte der Temperaturverteilung eines großen Gebiets auf der Südhalbkugel der

Venus erstellt werden.

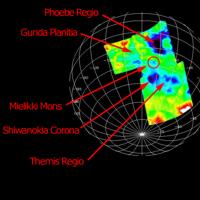

Temperaturkarte eines Gebiets etwa der Größe Afrikas auf der

Südhalbkugel der Venus, das zumindest in geologischer

Vergangenheit von starker vulkanischer Aktivität geprägt wurde.

Die Temperaturen wurden am 10. August 2006 durch

Infrarotmessungen mit dem Experiment VIRTIS an Bord der

Raumsonde Venus Express im Verlauf ihres 112. Orbits ermittelt.

Bild: ESA/VIRTIS VenusX-Team [Gesamtansicht

mit weiteren Erläuterungen]

|

Die Temperaturunterschiede zwischen den Tiefländern und den mehrere Kilometer

hohen Bergmassiven der Venus sind nicht unbeträchtlich: Sie betragen bis zu 30

Grad Celsius. Allerdings liegen die Durchschnittstemperaturen auf der Venus bei

460 Grad Celsius, einer Hitze, die sogar Blei schmelzen lassen würde. "Das

bedeutet einen riesigen Schritt nach vorne in unseren Bemühungen, mit VIRTIS

einzelne Strukturen auf der Venus anhand ihrer Temperatur identifizieren zu

können", erläutert Jörn Helbert vom DLR-Institut für Planetenforschung in

Berlin-Adlershof die Ergebnisse. Der Planetenforscher ist auf der Suche nach

aktiven Vulkanen auf der Venus.

In bestimmten Infrarotwellenlängen, so genannten "atmosphärischen Fenstern",

durchdringt die Wärmeabstrahlung der Venusoberfläche die 100 Kilometer mächtige

Atmosphäre – diese Signale werden von dem Spektrometer VIRTIS auf Venus

Express erfasst. "Die Messungen der Temperaturen mit dem Spektrometer zeigen

eine ausgezeichnete Übereinstimmung mit den Höhenmessungen der amerikanischen

Mission Magellan aus den 90er-Jahren", freut sich Jörn Helbert, der

Mitglied im VIRTIS-Team von Venus Express ist. Die Raumsonde der

Europäischen Weltraumorganisation ESA umrundet den Nachbarplaneten der Erde seit

dem 11. April 2006 (astronews.com berichtete).

Der DLR-Wissenschaftler hat die Forschungsergebnisse vergangene Woche auf einer

Konferenz der American Geophysical Union in San Francisco präsentiert.

"Wir sind total begeistert von diesem Resultat", kommentiert Giuseppe Piccioni

vom Institut für Astrophysik und Kosmophysik in Rom, einer der beiden

VIRTIS-Hauptexperimentatoren, das Ergebnis. "Damit wurde in einem weiteren

wichtigen Punkt auf unserer wissenschaftlichen Aufgabenliste ein bedeutendes

Ergebnis erzielt". Auch Pierre Drossart vom Observatorium Meudon in Paris, der

zweite VIRTIS-Hauptexperimentator, zeigt sich hocherfreut: "Durch die hohe

Übereinstimmung unserer Temperaturkarte mit den topographischen Magellan-Radarmessungen

der Venus können wir sogar Lücken in den Karten schließen, die von dieser

NASA-Mission übrig geblieben sind."

Die Wissenschaftler wenden für ihre Untersuchungen ein eigens entwickeltes

Rechenmodell an, das gewissermaßen Schicht für Schicht die zur Messung der

Oberflächentemperatur störende Atmosphäre aus den komplexen Daten entfernt.

"Inzwischen verstehen wir sehr genau, was wir aus unseren Messungen herauslesen

können", erklärt Jörn Helbert. "Mit diesem Rechenprogramm zur 'Wolkenentfernung'

sind wir in der Lage, die Temperaturen am Boden genau zu messen. Die Ergebnisse

sind ziemlich eindeutig."

Mit der Magellan-Mission wurden Hunderte Vulkane auf der Venus mit

Radardaten identifiziert: Wäre einer davon noch aktiv – was nicht

unwahrscheinlich ist – würde er sich durch bis zu 1.300 Grad heißes Magma anhand

seiner gegenüber der Umgebung stark erhöhten Temperatur verraten, so die Annahme

der Forscher. Im Sonnensystem sind nur die Erde und der Jupitermond Io

vulkanisch aktiv und fördern glühend heiße Lava.

Es ist allerdings extrem schwierig, Informationen über die Verhältnisse auf der

Oberfläche unseres Nachbarplaneten zu bekommen. Die Venus ist permanent von

einer dicken Wolkenhülle umgeben, die in den Wellenlängen, für die das

menschliche Auge empfindlich ist, keinen Blick bis zum Boden des Planeten

gestattet. Obwohl die Venus neben dem Jupiter als hellstes Objekt am Nachthimmel

steht, ist es mit Teleskopen auf der Erde kaum möglich, Informationen über die

Oberfläche des Planeten zu erhalten. Zwar wurden seit 1990 mit erdgestützten

Beobachtungen im nahen Infrarot erste Messungen der Wärmeabstrahlung von der

Oberfläche des Planeten durchgeführt, doch die räumliche Auflösung dieser Daten

war sehr beschränkt.

Erst seit Mitte der 80er-Jahre sind die "spektralen Fenster" bekannt, durch die

in den Wellenlängen des nahen Infrarots von der Oberfläche reflektierte

Sonnenenergie und auch die vom heißen Boden abgegebene Wärmestrahlung wieder

durch die Atmosphäre nach außen dringen können. Die Instrumente, mit denen man

diese Wärmesignale aufzeichnet, nennt man Spektrometer. Nahe der Venus wurden

1990 erstmals von der amerikanischen Raumsonde Galileo, die sich durch

einen engen Vorbeiflug an der Venus für ihre Reise zum Planeten Jupiter

beschleunigte, Spektrometerdaten der Oberfläche in einigen Wellenlängen zwischen

0,8 bis 5,2 Mikrometern (also tausendstel Millimeter) aufgezeichnet. Wegen der

hohen Geschwindigkeit der Sonde wurde aber nur ein kleiner Teil der Venus

erfasst, auch war die Auflösung sehr gering.

Mit dem "M-Kanal" von VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging

Spectrometer) soll es Venus Express gelingen, erstmals systematisch

eine bildhafte Wärmekarte der Oberfläche und der oberflächennahen

Atmosphärenschichten zu erstellen. VIRTIS-M nutzt dabei zwei

Wellenlängenbereiche: Zum einen das Spektrum zwischen 0,25 Mikrometern und 1,0

Mikrometern (sichtbares Licht bis nahes Infrarot) und zum anderen zwischen 1,0

Mikrometern und 5,0 Mikrometern (Grenze zum mittleren Infrarot). Der zweite Teil

des Experiments besteht aus dem hochauflösenden Spektroskopiekanal VIRTIS–H zur

punktuellen Erstellung von Infrarotspektren der Venusatmosphäre.

"Für die Temperaturmessungen der Oberfläche nutzen wir von den 120

Spektralkanälen von VIRTIS gerade einmal drei. Aber diese atmosphärischen

Fenster sind die einzige Möglichkeit, etwas über die Oberfläche der Venus zu

lernen", sagt Jörn Helbert. "Wir sind die Ersten, die aus einer Umlaufbahn der

Venus durch diese Fenster blicken", sagt Helbert. VIRTIS wurde ursprünglich beim

DLR in Berlin für die ESA-Kometensonde Rosetta konstruiert, die sich seit

2004 auf dem Weg zum Kometen Churyumov-Gerasimenko befindet, den sie 2014

erreichen wird.

Die Temperaturmessungen der Oberfläche erfolgen in den Wellenlängen 1,02, 1,10

und 1,18 Mikrometern. In diesen spektralen Fenstern dringt die vom Boden der

Venus abgestrahlte Hitze nach außen und kann von VIRTIS aus der Umlaufbahn

aufgezeichnet werden. Die Sonde befand sich zum Zeitpunkt der Messungen am 10.

August 2006 in ihrem 112. Orbit in einer Entfernung von etwa 60.000 Kilometern.

Die Wärmestrahlung ist trotz des Blicks durch die atmosphärischen Fenster immer

noch von Absorptions- und Streueffekten in den Wolken- und Dunstschichten

beeinflusst. Aus diesem Grund wendet Jörn Helbert eine Art "Wolkenschieber" an,

eine Rechenprozedur, mit der diese störenden Effekte beseitigt werden und am

Ende unverfälschte Temperaturangaben gemacht werden können.

Es gibt auf der Venus zwischen Tag und Nacht keine Temperaturunterschiede. Die

Hitze ist global unter der hundert Kilometer hohen Kohlendioxydatmosphäre

gefangen und kann nicht nach oben ins Weltall entweichen. Variationen in den

Temperaturen ergeben sich, wie auf der Erde, aus der unterschiedlichen Höhenlage

von Bergen – dort ist es mit 447 Grad Celsius etwas "kälter" – oder Tiefebenen,

wo es 20 bis 30 Grad Celsius wärmer ist. Verantwortlich für die insgesamt extrem

hohen Temperaturen von um die 460 Grad Celsius ist ein massiver Treibhauseffekt,

dessen Wirkungsweise noch nicht in allen Einzelheiten verstanden ist. Der

Luftdruck am Boden ist etwa 90 Mal höher als auf der Erde.

Mithilfe der topographischen Karten der Magellan-Mission ist die

Landschaft der Venus sehr detailreich vermessen worden, doch verblieben einige

Lücken, in denen keine Daten vorliegen. Beim VIRTIS-Experiment werden diese

Höhenangaben in einem ersten Schritt zur Vorhersage der erwarteten Temperaturen

herangezogen: Dabei zeigen die VIRTIS-Daten einen hohen Grad an Übereinstimmung

mit der Vorhersage. Darüber hinaus lassen sich kleinräumige, regionale

Temperaturunterschiede feststellen. In einem nächsten Schritt werden die

VIRTIS-Ergebnisse auf Anomalien untersucht, die beispielsweise auf besonders

heiße Stellen hindeuten – so genannte "Hot Spots", die einen möglicherweise

aktiven Vulkan verraten würden. Umgekehrt kann mit den VIRTIS-Temperaturdaten

auf die Topographie geschlossen werden und so die letzten Lücken der

topographischen Magellan-Radarkarten geschlossen werden.

Themis Regio, Gunda Planitia und Phoebe Regio, die von VIRTIS-M abgebildeten

Gebiete, befinden sich auf der Südhalbkugel der Venus bei etwa 270 Grad

östlicher Länge und 35 bis 40 Grad südlicher Breite. Themis Regio ist ein

Hochplateau, das – zumindest in der geologischen Vergangenheit – von starker

vulkanischer Aktivität geprägt wurde. Über mehrere hundert Kilometer ziehen sich

miteinander verbundene, so genannte "Coronae" durch das Hochland: Längliche oder

kreissegmentförmige Bergrücken, die um ein gemeinsames Zentrum angeordnet sind,

das sich möglicherweise über einem vulkanischen "Hot Spot" im Mantel oder der

Kruste des Planeten gebildet hat. Aus den Radarbildern der Magellan-Mission

sind zahlreiche Vulkane und Grabenbrüche in den Coronae von Themis Regio zu

erkennen, die wie in einer Kette von Nordwesten nach Südosten aufgereiht sind.

Diese Vulkanzone heißt Parga Chasma und verbindet Themis mit Atla Regio.

Phoebe Regio ist eine so genannte "Tessera", ein Gebiet, in dem die Oberfläche

mosaikartig zergliedert ist. In Phoebe Regio landeten die meisten robotischen

Venera-Landekapseln der Sowjetunion. Neben den großflächigen Hochplateaus

sind auch einzelne Vulkanstrukturen zu erkennen, wie etwa Mielikki Mons. Im

Südosten der gezeigten Karte befindet sich ein Gebiet, von dem Magellan keine

topographischen Daten liefern konnte, die nun aber über den "Umweg" der

Temperaturmessungen modelliert werden können. Durch die Integration von

Messdaten aus möglichst vielen Venus Express-Orbits wird es im weiteren

Verlauf der Mission mit VIRTIS gelingen, mit Daten in verbesserter räumlicher

Auflösung nicht nur auf der südlichen Hemisphäre eine qualitativ bessere

Darstellung der Venustopographie zu bekommen.

|

|