|

Ein ganz neuer Blick auf Merkur

Redaktion

/ Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V.

astronews.com

10. Dezember 2024

Während des jüngsten Merkurvorbeiflug der europäisch-japanischen

Mission BepiColombo konnte das

abbildende Spektrometer MERTIS an Bord des Orbiters erste Beobachtungen machen.

Die Daten im mittleren Infrarot zeigen den sonnennächsten Planeten in einem

völlig neuen Licht und liefern wichtige Informationen zur Zusammensetzung der

Oberfläche.

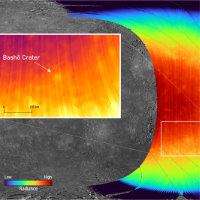

Die Beobachtungen des Spektrometers MERTIS

von Merkur während des Vorüberflugs der Mission BepiColombo am

1. Dezember 2024. Hier sind die Aufzeichnungen in einem Kanal

(8,45 Mikrometer) als Farbverlauf dargestellt, der auf das

kartographische Mosaik des NASA-Orbiters MESSENGER projiziert

wurde.

Bild: MERTIS / DLR / University of Münster

[Großansicht] |

Merkur ist der innerste und kleinste der acht Planeten. Äußerlich hat Merkur

große Ähnlichkeit mit dem Erdmond, aber der Planet unterscheidet sich von diesem

in Aufbau und Zusammensetzung doch erheblich. Für die Planetenforschung sind

deshalb noch viele Fragen zur Entstehung, Entwicklung und Aufbau des Planeten

offen. Beantworten soll diese Fragen die 2018 gestartete Raumsonde BepiColombo,

eine gemeinsame Mission der europäischen Weltraumorganisation ESA und der

japanischen JAXA. Im November 2026 wird BepiColombo dazu in einer Umlaufbahn um

Merkur ankommen. Nun fand der fünfte von sechs Nahvorbeiflügen am Ziel der

Mission statt, mit dem die Mission an ihre endgültige Merkurumlaufbahn

angenähert wird. Dabei konnte erstmals auch das am Deutschen Zentrum für Luft-

und Raumfahrt (DLR) entwickelte und gebaute abbildende Spektrometer MERTIS

eingesetzt werden, das gemeinsam mit der Universität Münster betrieben wird.

MERTIS lieferte die erste detaillierte Ansicht der Merkuroberfläche im

thermischen Infrarot. Das Team war besonders erfreut über die große Anzahl von

Oberflächenmerkmalen, die der erste Blick auf die Oberfläche des Merkur in

diesen Wellenlängen zeigt.

Genau um 15:23 Uhr MEZ am 1. Dezember 2024 hatte BepiColombo mit

37.630 Kilometern über der Oberfläche des Merkur die kürzeste Distanz dieses

Vorbeiflugs und dabei eine leichte Veränderung der Flugbahn erfahren. Der "Flyby"

oder auch "Gravitiy Assist" erfolgte in einer deutlich

größeren Entfernung als bei den vier vorangegangenen Vorbeiflügen. So erfolgte

der vierte Flyby im September 2024 in nur 165 Kilometer Höhe über der

Merkuroberfläche. Dieses Mal konnte das in Deutschland entwickelte und gebaute

Spektrometer MERTIS erstmals auf die Merkuroberfläche gerichtet werden und

messen. Nie zuvor wurde der Merkur von einer Raumsonde in den von MERTIS

abgedeckten Wellenlängen von 7 bis 14 Mikrometern untersucht. Dies sind

Wellenlängen im mittleren oder auch thermalen Infrarot. MERTIS (Mercury

Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer) misst also die Wärmeabstrahlung

der sich im Sonnenlicht aufheizenden Gesteinskruste. Bis zu 420 Grad Celsius

Oberflächentemperatur detektierte das MERTIS-Radiometer im Vorbeiflug. Bei

diesen hohen Temperaturen unterscheiden sich die spektralen Signale von

Mineralen gegenüber Messungen bei moderaten Temperaturen. BepiColombo leistet

mit der Messung der Wärmeabstrahlung also gewissermaßen Pionierarbeit.

"Nach rund zwei Jahrzehnten Entwicklungsarbeit, Labormessungen an heißen

Gesteinen, die denen auf Merkur ähneln könnten und unzähligen Tests der ganzen

Abläufe für die Missionszeit am Merkur kommen jetzt die ersten Daten von der

Raumsonde. Das ist einfach großartig!", freut sich Dr. Jörn Helbert vom

DLR-Institut für Planetenforschung. Helbert ist

wissenschaftlicher Leiter des MERTIS-Experiments zusammen mit Professor Harald

Hiesinger vom Institut für Planetologie an der Universität Münster. "Es ist wirklich eine Freude, mit einem fantastischen Team gemeinsam an

der Auswertung der Daten zu arbeiten", so Hiesinger. "Nach vielen Jahren der Vorbereitung sehen

wir mit MERTIS den Merkur zum ersten Mal in einem völlig neuen Licht. Wir

betreten also Neuland und werden die Zusammensetzung, Mineralogie und die

Temperaturen auf dem Merkur viel besser verstehen können."

"MERTIS ist ein einzigartiges Instrument, das

selbst aus dieser großen Vorbeiflugentfernung von rund 40.000 Kilometern Daten

mit cirka 26 bis 30 Kilometer Bodenauflösung liefert, aus denen wir wichtige

Erkenntnisse ziehen können", erklärt Dr. Solmaz Adeli vom DLR-Institut für

Planetenforschung in Berlin. Als Projektleiterin war sie ganz wesentlich an der

Planung des jetzigen Vorbeiflugs beteiligt. Sie fügt hinzu: "Ab November 2026

wird MERTIS aus der Merkurumlaufbahn sein volles Potential ausschöpfen können.

Dann wird sich der Mercury Planetary Orbiter mit MERTIS immer wieder bis auf 460

Kilometer der Merkuroberfläche annähern und dann Daten mit bis zu 500 Meter

Auflösung liefern."

MERTIS wurde am DLR unter Beteiligung der deutschen

Industrie gebaut. Das Instrumentendesign, entwickelt vom DLR-Institut für

Optische Sensorsysteme in Berlin, basiert auf einem neuartigen und hochintegrierten Instrumentenkonzept mit sehr geringer Masse von nur drei Kilogramm

und geringem Leistungsverbrauch. Gisbert Peter, der am Institut für die

Instrumentenentwicklung verantwortliche Projektleiter sagt: „Nach nun sechs

Jahren auf dem Weg zum Merkur arbeitet das Instrument sehr stabil und liefert

beeindruckende Messungen. Nun werten wir die ersten einzigartigen Daten vom

Merkur aus und erwarten im Laufe der Mission sehr hochaufgelöste Spektren vom

Instrument mit seinen exzellenten optischen Eigenschaften." Das MERTIS-Team

besteht aus zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus mehreren

Ländern Europas und den USA, die die Daten des Vorbeifluges gemeinsam auswerten.

BepiColombo besteht aus drei

Teilen, die auf ihrem Weg zum Merkur miteinander verbunden sind: Das 'Mercury

Transfer Module' (MTM), das mit seinen Solarzellenpaneelen Strom für ein

Ionentriebwerk erzeugt und die Mission bis zum Merkur bringt; der 'Mercury

Planetary Orbiter' (MPO), die europäische wissenschaftliche Komponente der

Mission mit elf Instrumenten an Bord; und schließlich, aufsitzend auf den MPO,

in einem Sonnenschutz (MOSIF, MMO Sunshield and Interface Structure) der

japanische 'Mercury Magnetospheric Orbiter' (MMO). Am Merkur angekommen, werden

die Komponenten voneinander getrennt, um auf unterschiedlichen Bahnen die

umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen durchzuführen.

MERTIS ist eines

der wenigen Instrumente, das bereits zu diesem frühen Zeitpunkt Beobachtungen

durchführen kann. Dazu wurde die Instrumentensoftware umprogrammiert.

Normalerweise würde MERTIS durch die sog. "Planet View"-Optik beobachten und die

Daten mithilfe einer zweiten Optik, die den kalten Weltraum ("Space View")

anvisiert, eichen. Durch die Umprogrammierung kann nun der "Space View"

verwendet werden, um bereits auf dem Weg zum Merkur bei den Vorbeiflügen durch

einen "Seitenblick" Daten zu gewinnen, obwohl der Blick zum Planeten eigentlich

durch andere Komponenten blockiert ist. Auf diese Weise haben die

MERTIS-Wissenschaftler bereits sehr gute Daten von den Vorbeiflügen am Mond und

an der Venus erhalten und das Instrument sowie Prozessabläufe testen können.

MERTIS hatte während des Vorbeifluges am 1. Dezember 2024 die Hälfte des etwa

1550 Kilometer großen Caloris-Einschlagsbeckens und auch Teile einer großen

vulkanischen Ebene in der nördlichen Hemisphäre im Blickfeld. Das MERTIS-Bild

hebt den Einschlagskrater Bashō hervor, der bereits von den US-amerikanischen

Raumsonden Mariner 10 gesehen und von MESSENGER im Detail beobachtet wurde.

Bilder in Wellenlängen des sichtbaren Lichts zeigen, dass der Bashō-Einschlagskrater

sowohl sehr dunkles als auch sehr helles Material aufweist. Die

Vorbeiflugbeobachtungen von MERTIS zeigen eine Anomalie in der

Strahlungsintensität im mittleren Infrarot, die die besonderen Eigenschaften des

Kraters bestätigt. MERTIS wird es später ermöglichen, die Mineralogie der ganzen

Merkuroberfläche eingehend zu untersuchen und die wahre Natur des dunklen und

hellen Materials auch im Bashō-Krater aufzudecken.

|