|

Europäische Kometenmission beendet

Redaktion

/ Pressemitteilung der ESA

astronews.com

30. September 2016

Die europäische Kometenmission Rosetta

ist beendet: Wie von der ESA geplant, schlug die Sonde am Nachmittag auf dem

Kometen auf, den sie zuvor über zwei Jahre lang untersucht hatte. Rosetta

lieferte bis unmittelbar vor dem Aufschlag Daten. Zwar ist die Betriebsphase der

Mission nun beendet, die Datenauswertung wird die Wissenschaftler aber noch

Jahre beschäftigen.

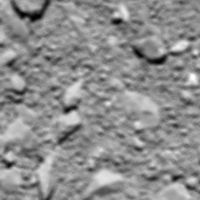

Das letzte Bild von Rosetta von 67P aus einer

Höhe von 51 Metern über der Oberfläche.

Bild: ESA / Rosetta / MPS für OSIRIS Team

(MPS / UPD / LAM / IAA / SSO / INTA / UPM / DASP

/ IDA) [Großansicht] |

Die ESA-Sonde Rosetta hat ihre historische Mission nach mehr als

zweijähriger Beobachtungstätigkeit mit einem kontrollierten Aufprall auf ihrem

Kometen planmäßig abgeschlossen. Der durch den Aufschlag bedingte Verlust des

Rosetta-Signals wurde vom ESA-Bodenkontrollzentrum in Darmstadt um

13.19 Uhr MESZ festgestellt. Damit ist die Mission definitiv zu Ende.

Ihr letztes Manöver, mit dem sich die Sonde aus einer Höhe von 19 Kilometer

auf Kollisionskurs mit dem Kometen begab, führte sie gestern Abend um 22.50 Uhr

MESZ durch. Ziel war eine Ma’at genannte Region mit aktiven Trichtern auf dem

kleineren "Kopfende" des Kometen 67P/Churyumov–Gerasimenko.

Während der Anflugphase hatte Rosetta noch einmal die Gelegenheit,

die Gas-, Staub- und Plasmaumgebung des Kometen aus nächster Nähe zu seiner

Oberfläche zu beobachten und Aufnahmen in sehr hoher Auflösung zu machen. Die

Kometentrichter sind von besonderem Interesse, da sie bei der Kometenaktivität

eine wichtige Rolle spielen und einen einzigartigen Einblick in das Innere

dieser Himmelskörper bieten. Die während des Flugs zu dieser faszinierenden

Region gesammelten Daten konnten vor Rosettas Aufprall zur Erde

gesendet werden. Die Funkverbindung zur Sonde ist nun endgültig abgebrochen.

"Rosetta hat ein weiteres Mal Geschichte geschrieben", erklärte

ESA-Generaldirektor Johann-Dietrich Wörner. "Wir feiern heute die Erfolge einer

revolutionären Mission, die unsere Erwartungen und Hoffnungen bei weitem

übertroffen hat und die gleichzeitig in einer Reihe mit den vergangenen

Pionierleistungen der ESA in der Kometenforschung steht."

"Wir haben es enormen, jahrzehntelangen Anstrengungen auf internationaler

Ebene zu verdanken, dass wir diese Mission mit einem wissenschaftlichen Labor

von Weltklasse auf seine Reise zu einem Kometen schicken konnten, um dessen

Entwicklung über einen längeren Zeitraum hin zu beobachten - etwas, was bisher

bei keiner anderen Kometenmission versucht worden war", fügte Alvaro Giménez,

ESA-Direktor für Wissenschaft hinzu. "Rosetta war bereits auf dem

Reißbrett, bevor die erste interplanetare ESA-Sonde Giotto 1986 bei

ihrem Vorbeiflug am Halleyschen Kometen die erste Aufnahme eines Kometenkerns

machen konnte. Viele waren über ihre gesamte berufliche Laufbahn hin in diese

Mission involviert und auch die mit ihr gesammelten Daten werden

Wissenschaftlergenerationen die kommenden Jahrzehnte über beschäftigen."

"Die großartige Reise von Rosetta und ihrem Landegerät Philae

war nicht nur eine wissenschaftliche und technische Meisterleistung, sondern hat

auch das Vorstellungsvermögen von Menschen auf der gesamten Welt weit über die

Wissenschaftsszene hinaus beflügelt. Ich bin begeistert, dass so viele

mitgemacht haben", so Mark McCaughrean, leitender wissenschaftlicher Berater der

ESA.

Rosetta hat seit ihrem Start 2004 sechsmal die Sonne umrundet und

ist auf ihrer fast acht Milliarden Kilometer langen Reise dreimal an der Erde,

einmal am Mars und zweimal an Asteroiden vorbeigeflogen. Während der

sonnenfernsten Etappe wurde sie 31 Monate lang in einen Winterschlaf-Modus

versetzt, bevor sie im Januar 2014 wieder geweckt wurde, um im August darauf

endlich an ihrem Kometen anzukommen.

Nachdem Rosetta als erste Sonde in eine Umlaufbahn um einen Kometen

eingebracht worden war und im November 2014 mit dem Aufsetzen des Landegeräts

Philae eine weitere Premiere vollbracht hatte, widmete sie sich der

Beobachtung der Veränderungen des Kometen, während dieser seinen sonnennächsten

Punkt erreichte und sich anschließend wieder von der Sonne entfernte.

"Wir haben die Sonde 786 Tage lang in der unwirtlichen Umgebung des Kometen

betrieben, mehrere gewagte nahe Vorbeiflüge an dessen Oberfläche durchgeführt,

einige unerwartete Ausbrüche des Kometen überstanden und das Raumfahrzeug

zweimal aus dem Notfallmodus wieder aktivieren können", so der Rückblick von

Missionsbetriebsleiter Sylvain Lodiot. "Unsere größte Herausforderung waren

jedoch die Manöver in dieser Schlussphase, aber es ist ein durchaus passendes

Finale, wenn Rosetta am Ende ihres faszinierenden Abenteuers dasselbe

Schicksal ereilt wie Philae."

Die Entscheidung, die Rosetta-Mission auf der Kometenoberfläche zu

beenden, wurde deshalb getroffen, weil Sonde und Komet sich erneut über die

Jupiter-Umlaufbahn hinaus begeben werden. In solchen von Rosetta bisher

nicht erreichten Entfernungen von der Sonne könnte die Sonde kaum mehr die zum

Missionsbetrieb nötige Energie erzeugen. Ein weiteres Problem für die

Missionsbetriebsingenieure war ein absehbarer monatelanger Zeitraum, in dem sich

die Sonne nah an der Sichtlinie zwischen Erde und Rosetta befinden wird, so dass

sich der Funkkontakt zum Raumfahrzeug immer schwieriger gestaltet hätte.

"Mit der Entscheidung zum Anflug auf die Kometenoberfläche – ein Manöver, was

man wirklich nur einmal im Leben durchführt – haben wir den wissenschaftlichen

Ertrag der Mission bis zum letzten auskosten können", so Missionsleiter Patrick

Martin. "Dieses Ende mag einen froh wie auch betrübt stimmen, aber letztendlich

können wir nichts gegen die Himmelsmechanik unseres Sonnensystems ausrichten:

Rosettas Schicksal ist bereits seit Langem besiegelt. Ihre

herausragenden Errungenschaften aber werden für die Nachwelt erhalten bleiben

und der kommenden Generation an jungen Wissenschaftlern und Ingenieuren überall

auf der Welt zugutekommen."

Heute ging lediglich die Betriebsphase der Mission zu Ende, ihre

wissenschaftliche Auswertung hingegen wird sich noch über viele Jahre

erstrecken. Im Laufe der Mission wurden viele überraschende Entdeckungen

gemacht, nicht zuletzt die seltsame Form des Kometen, die während der

Anflugsphase von Rosetta im Juli und August 2014 zutage trat.

Wissenschaftler sind heute der Ansicht, dass sich die beiden Gesteinskugeln des

Kometen ursprünglich unabhängig voneinander gebildet und sich bei einer mit

geringer Geschwindigkeit erfolgten Kollision in der Frühzeit des Sonnensystems

miteinander verbunden haben.

Dank der längerfristigen Beobachtungen wurde auch die große Bedeutung der

Form des Kometen erkannt, die dessen Jahreszeiten, die Staubbewegungen auf

seiner Oberfläche und die Schwankungen der Dichte und Zusammensetzung seiner

Koma, sozusagen der Atmosphäre, beeinflusst. Die unerwartetsten und gleichzeitig

wichtigsten Ergebnisse betreffen die dem Kometenkern entströmenden Gase,

darunter die Entdeckung molekularen Sauerstoffs und Stickstoffs sowie von Wasser

mit anderen Eigenschaften als das in unseren Ozeanen.

Insgesamt weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass sich der Komet in einer

sehr kalten Region des protoplanetarischen Nebels gebildet haben muss, als sich

das Sonnensystem vor 4,5 Milliarden Jahren noch in seiner Entstehungsphase

befand. Auch wenn es so aussieht, als ob Kometen vom Typ "Tschuri" nicht in dem

wie bisher gedachten Maß zu dem Wasser auf der Erde beigetragen haben,

enttäuschte Rosetta nicht im Hinblick auf eine weitere, bereits im

Missionsvorfeld mit Spannung gestellte Frage, nämlich ob Kometen die für die

Entstehung von Leben unabdingbaren Bausteine beigesteuert haben könnten: Die

Sonde stellte in der Tat die Aminosäure Glyzin, einen Proteinbaustein, sowie

Phosphor, einen zentralen Bestandteil der DNA und von Zellmembranen, fest und es

wurden noch zahlreiche weitere organische Verbindungen, sowohl von Rosetta

aus ihrer Umlaufbahn als auch von Philae direkt auf der Oberfläche,

entdeckt.

Zum jetzigen Stand lässt sich aus den Ergebnissen von Rosetta

schließen, dass es sich bei Kometen um uralte Überreste aus der Frühzeit der

Entstehung des Sonnensystems handelt und nicht um Trümmerteile aus später

erfolgten Kollisionen größerer Himmelskörper, womit sie uns einen beispiellosen

Einblick in die Bausteine der Planeten geben, so wie sie vor 4,6 Mrd. Jahren

ausgesehen haben mögen.

"So wie der für die Mission namensgebende Stein von Rosetta den

Schlüssel für die Entzifferung antiker Sprache und Geschichte darstellte, wird

die mit dieser Mission gewonnene Fülle an Daten uns ein neues Bild von der

Entstehung von Kometen und des Sonnensystems bescheren", so die Prophezeiung von

Projektwissenschaftler Matt Taylor. "Damit stehend wir quasi zwangsläufig vor

neuen Rätseln. Der Komet hat noch nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben und

dieses unermessliche Datenarchiv wartet sicher noch mit vielen versteckten

Überraschungen auf. Bleiben Sie also dran, es geht gerade erst los!"

Die Rosetta-Mission war auch vorbildlich, was die Kommunikation mit der

Öffentlichkeit und die Nutzung sozialer Medien anging. So veröffentlichte das

Kommunikationsteam der ESA regelmäßig Updates im Namen von Rosetta und

Philae beim Kurznachrichtendienst Twitter. Ein letzter Tweet des

Landers Philae dürfte viele Rosetta-Fans heute besonders

gerührt haben: Kurz nachdem der Kontakt zu Rosetta abgebrochen war, twitterte

der Philae-Account: "Rosetta, bist Du es?"

|